Aristofane a Scampia: dalla parte dei giovani inseguendo lo spirito della bicicletta

Ho letto Aristofane a Scampia di Marco Martinelli tutto d'uno fiato, persa in una racconto che mi apparteneva ogni pagina di più sia in quanto appassionata di teatro sia come docente di lettere. Mi permetto dunque di scriverne parlando in prima persona perché sono convinta che una delle qualità migliori di questo poetico viaggio dentro la non-scuola delle Albe sia innanzitutto quella di saper restituire a pieno l'energia di un'esperienza artistica e pedagogica traducendola in una scrittura che è racconto ma anche e soprattutto (ri)messa in vita di un'attività nata, progettata, condotta, difesa, ampliata pensando ai giovani e solamente ai giovani. A me, che lavoro con i giovani ogni giorno, Martinelli ha saputo regalare una visione luminosa di questa strana generazione 2.0 del terzo millennio. Ha saputo aprirmi degli scenari di impegno personale, delle strade da diffondere. Certo, in mezzo al flusso di vitalità e di speranza e di bellezza adolescenziali che lui descrive, c'è il teatro, ci sono i classici, c'è la capacità visionaria di una compagnia e di un artista dotato di una sensibilità raffinata e di un linguaggio personale che si fa Arte, libertà creativa. Ma chiunque può ritrovare, nei diversi capitoli che compongono il volume (il cui emblematico sottotitolo suona: “Come far amare i classici agli adolescenti con la non-scuola” ), una prospettiva nuova da cui guardare questi figli/alunni simili ad “alieni di un altro pianeta” (cito dallo splendido prologo dell'autore), e una prospettiva nuova pure da cui giudicare la scuola e il teatro. Che un po', in fondo, si somigliano. Aristofane a Scampia , in definitiva, è un libro esso stesso giovane, ribelle, utopistico. Come giovani, ribelli, utopistici (evviva!) sono stati gli oltre vent'anni di vita del laboratorio inventato da Martinelli (nei primi tempi coadiuvato da Maurizio Lupinelli e sempre supportato dai consigli e dal confronto con Ermanna Montanari) quando ancora le Albe erano una realtà di ricerca poco nota ma già molto attiva a Ravenna. L'attività pedagogica del gruppo inizia infatti nel ‘92 proprio a Ravenna, in tre scuole superiori diverse, sollecitata dall'invito di un'insegnante di un Istituto Tecnico. Aristofane e il suo Pluto è già tra gli autori prediletti e il metodo da impiegare lo si sperimenta sul campo ascoltando in primo luogo i ragazzi, la loro risposta individuale e collettiva (significativo in tal senso il ruolo del “coro”) alle provocazioni del testo, alle domande degli operatori. Si tratta perciò, sin dalle prime prove, di una non-scuola reale, che rovescia “la classe”, la ribalta; una nuova relazione docente/discente che dà la parola all'uditorio, gli chiede di mettere al centro di quello stare “insieme” niente altro che cuore, sentimenti, pensiero, urgenze intime, sogni, utopie. Sarà così anche per gli approdi successivi del laboratorio, sempre più diffuso e aperto ad esperienze internazionali. Poi arriva un momento cruciale: dopo la pubblicazione del Noboalfabeto nella rivista Lo Straniero (2005), Goffredo Fofi chiama Martinelli a Scampia per dare vita a quello che diventerà uno dei progetti più importanti mai realizzati in Italia nell'ambito del teatro sociale. Mi riferisco ad Arrevuoto : geniale crocevia di vite e vissuti diversi che permetterà l'innesto tra l'esperienza laboratoriale/metodologica ormai ben collaudata dei ravennati e l'umanità così follemente colorata dei numerosi giovani coinvolti. Giovani della periferia partenopea più degradata, giovani rom e giovani del centro-città. Insieme, indistintamente, per lavorare ancora una volta su Aristofane ( La Pace ). Il diario di bordo dell'autore attraversa con dovizia di particolari e spassosa ironia quei giorni, quei mesi. Dalle pagine balzano fuori tutta l'intelligenza, la smania, l'arguzia di quella gioventù così sofferente e, al contempo, così prodiga di slanci positivi, geniali. E sempre meglio si chiarisce quello “ spirito della bicicletta” che innerva tutte le progressive tappe della non-scuola: stare dalla parte dei ragazzi, essere le loro “guide” e non i loro registi. Lasciarli vibrare. Non per niente, quando piomberanno sul palcoscenico dell'Auditorium di Scampia, nessuno potrà più fermarli. Il racconto di Martinelli segue ovviamente un ordine cronologico ma non in modo lineare: l'autobiografismo più intimo interrompe spesso la ricostruzione di questo viaggio a ritroso nel tempo (la corsa notturna in bici a casa di Ermanna per chiederla in sposa o la lezione della nipotina Victoria su Romeo e Giulietta di Shakespeare); tuttavia si tratta di intervalli complementari al fluire dei ricordi strettamente laboratoriali. Ne rappresentano cioè un ambito attiguo, fisiologico. Una sorta di fodera. E stesso discorso vale per l'attività artistica delle compagnia: mai sganciata dalla non-scuola eppure autonoma rispetto ad essa. Il lavoro con e sui giovani incrocia dunque la ricerca personale delle Albe, la poetica del gruppo, il suo crescente successo nazionale e internazionale. Si tratta di una vincente visione d'insieme che trova nello scambio (scambio di qualità artistiche e umane) la sua straordinaria e autentica forza. L'impegno con i ragazzi di Lamezia Terme, di Chicago, di Did Kadd, di Santarcangelo, di Milano travasa energia nelle produzioni delle Albe, così come gli spettacoli via via portati in scena travasano energia nella non-scuola . E mentre si costruisce sempre meglio la fisionomia di una tecnica pedagogico-teatrale precisa, mentre si formano guide pescate proprio tra gli “ex-alunni attori”, mentre la fama e le ricadute sociali della non- scuola si fanno sempre più sostanziali, i giovani sempre più si innamorano dei classici: Moliére, Jarry, Euripide, Sofocle, Majakovskij, Aristofane. E, innamorandosene, li fanno propri. Li sentono amici. <<C'è un'insindacabile verità nei loro gesti, nelle loro parole, nei loro sguardi, nei loro passi decisi>> – scrivevo anni fa recensendo quel meraviglioso Pace! esito di Arrevuoto che passò, se non erro, per il teatro Valle di Roma – <<e il pubblico in sala la percepisce subito. Basta che arrivino numerosi dal fondo della platea vestiti come giovani soldati in marcia. O che ballino tutti insieme al ritmo di scalpitanti tarantelle moderne. O che parlino tra loro, mescolando Aristofane con la strada, la voce degli dei con quella dei tifosi ultrà, le guerre antiche con i brutali conflitti di oggi, l'arguto disincanto del commediografo greco con le speranze e le disillusioni personali>>. Le pagine di questo libro – corredate da accurate note ai capitoli – restituiscono ragione a questo calore della scena. Andrebbero lette o narrate proprio da lì. Perché da lì provengono e lì ci riconducono, lasciandoci udire le urla di tanti adolescenti divertiti e in relazione profonda tra di loro. Li guardo in classe questi adolescenti odierni. Li osservo nelle pause, dopo il suono della campanella, a ricreazione. Sì è vero: forse sembrano abulici, stanchi, un po' soli. E non posso che sperare in un miracolo: che l'educazione teatrale (al centro tra l'altro di una nota ministeriale pubblicata qualche mese fa ma poi, presumo, dimenticata) diventi prioritaria in ogni scuola. Perché di progetti come la non-scuola se ne avrebbe bisogno – fame - ovunque. Oggi più che mai.

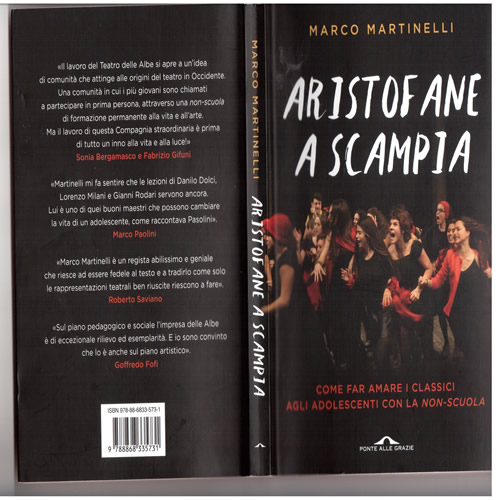

Aristofane a Scampia (Come far amare i classici agli adolescenti della non-scuola) di Marco Martinelli Ponte Alle Grazie, Milano, 2016, pp. 163, euro 14,00 in copertina foto di Biagio Coscia art Direction: ushadesign

|